お知らせ

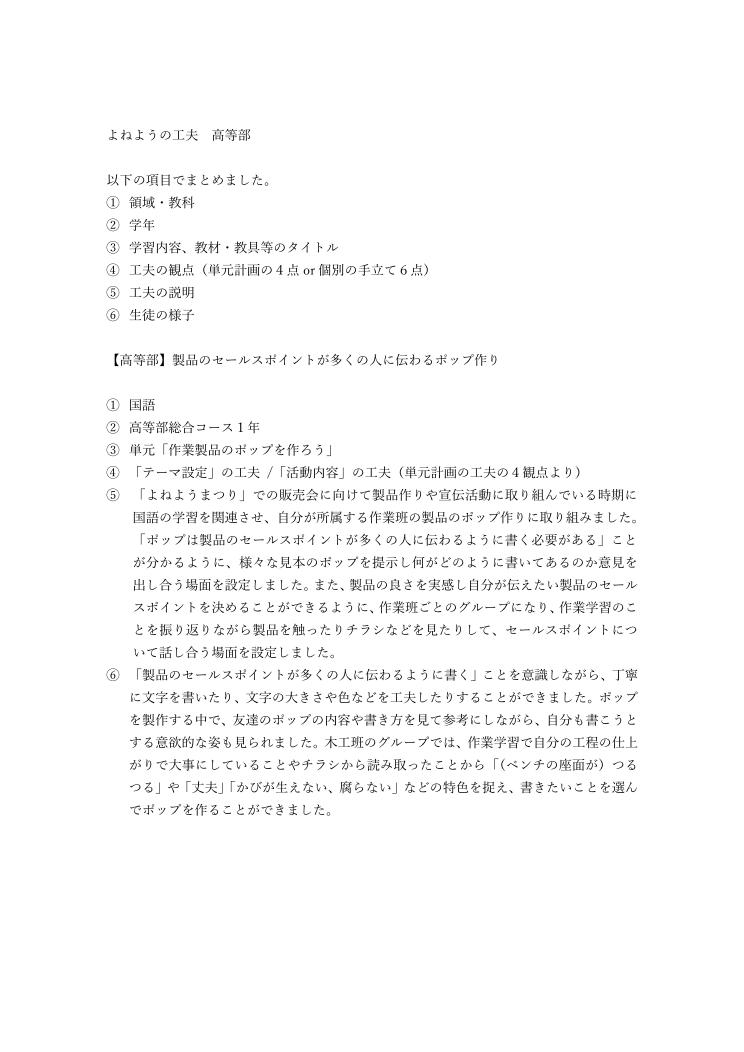

R6 よねようの工夫(高等部 総合コース)

お知らせ

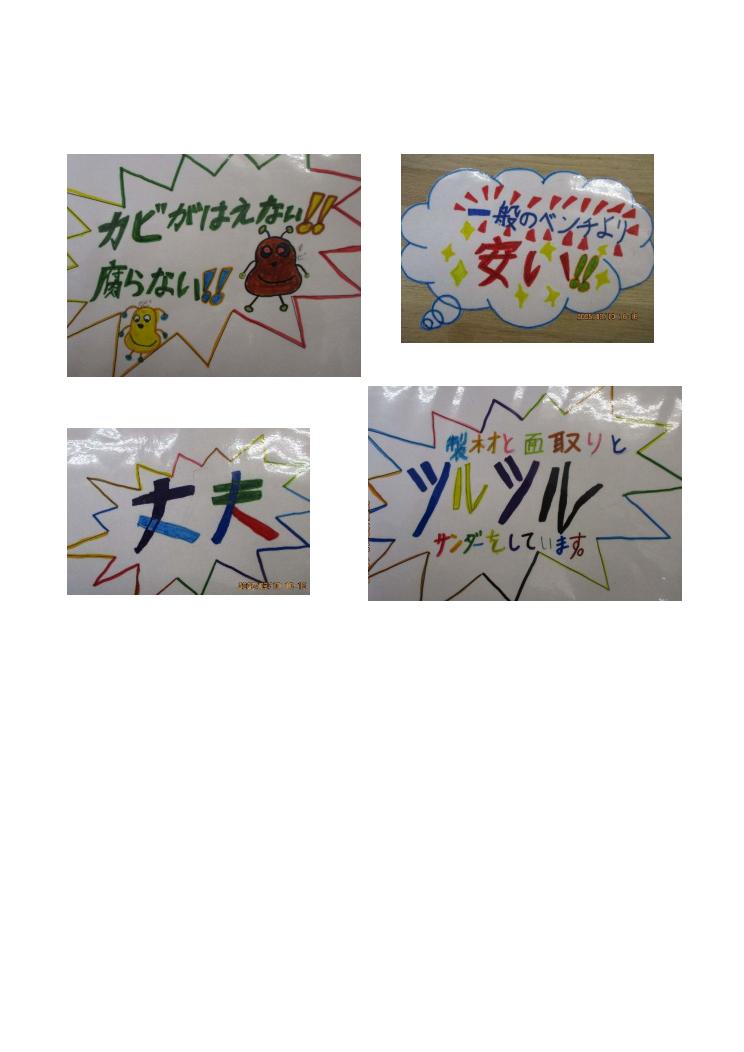

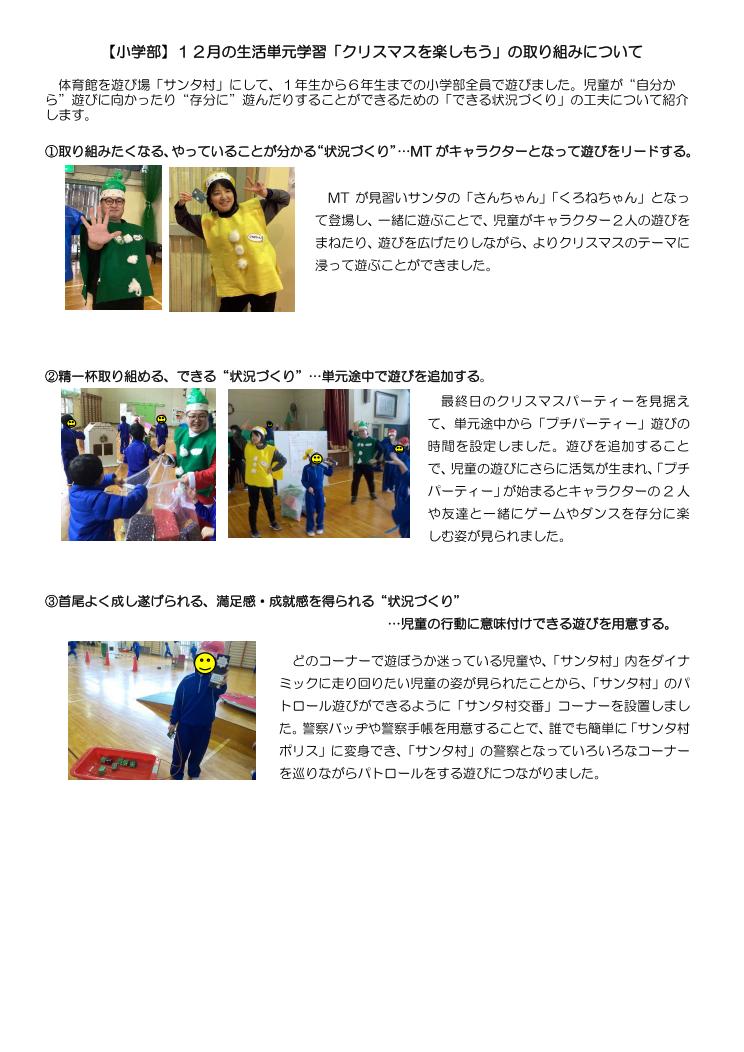

R6 よねようの工夫(小学部)

お知らせ

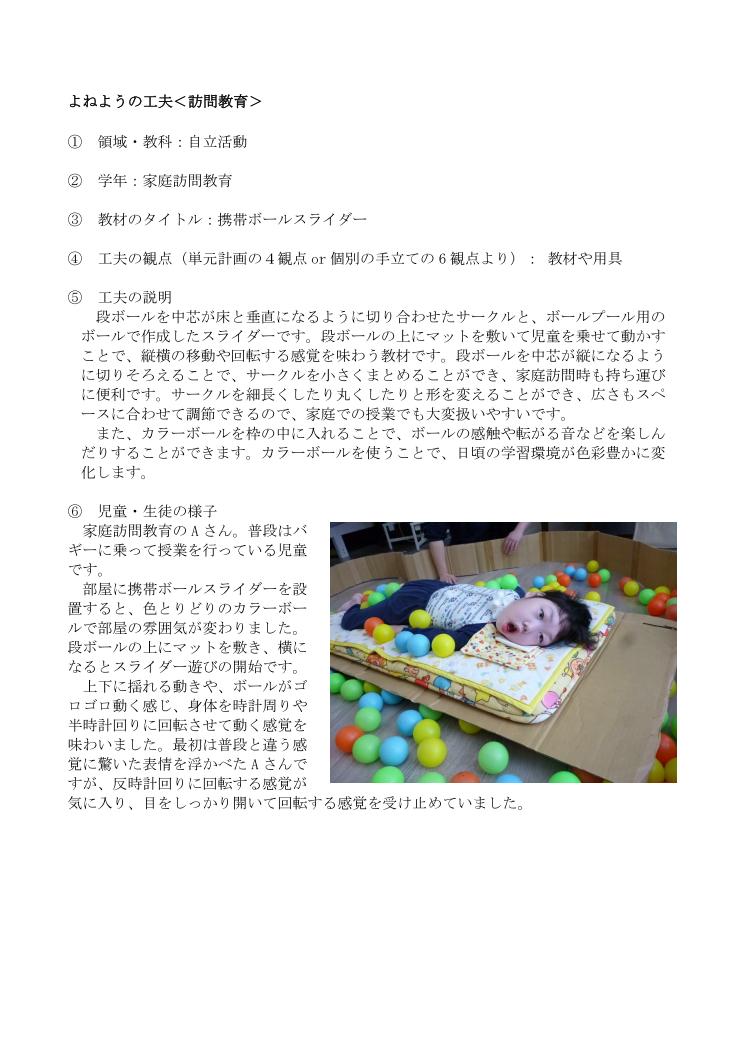

R6 よねようの工夫(訪問教育)

お知らせ

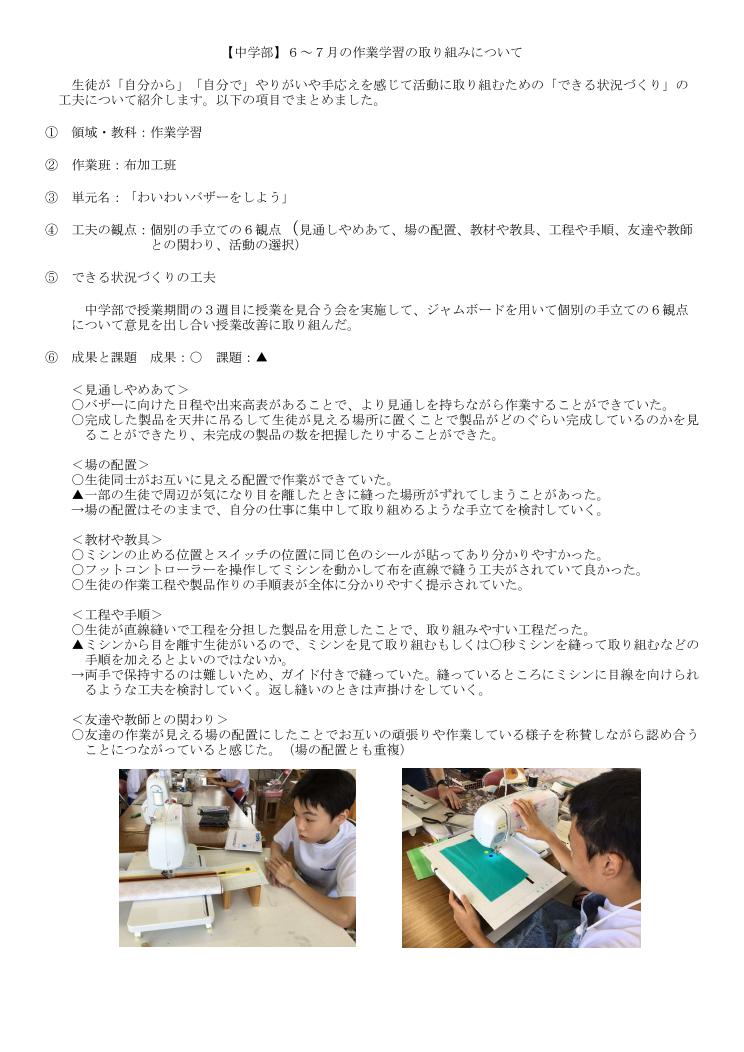

R6 よねようの工夫 【中学部】

日誌

よねようの工夫

2017年2月13日 16時37分

児童生徒の活動で使われている、教材・教具の一部を御紹介します。

【小学部】

<かっぱ> |

ボールプールが好きな児童が多く、これまでの遊びでもボールの上に寝転がったり、ボールプールのなかを歩いたり、ボールを投げて遊んでいました。 ボールを投げて遊ぶよりも、直接、ボールを袋などに詰めたり、箱に入れたりして遊んでいる様子から、この遊具を考えました。 また、子どもたちの普段の遊び、「おもちゃや積み木の箱をひっくり返して出して遊んでいる」様子から、ボールをたくさん入れて、ふたを開き一気に出せるようにしました。 ●こんな工夫をしました。 どの方向からもボールを入れることができるように、かっぱの皿(頭の部分)を広くし、一度にたくさんのボールを入れられるように大きな「ひしゃく」や「つぼ」「ボールすくい」の道具を用意しました。他にも、中が見えやいようにお腹に透明のふたを付けたり、開け閉めも自由にできるようにしました。 ●こんな児童の姿がありました!! 「ひしゃく」や「ボールすくい」を使って、かっぱの皿からボールを入れて遊んだり、かっぱの中にボールを満杯に入れて、ふたを開けて一気に出して遊んだりする様子が見られました。また、「つぼ」にボールを入れては出して遊ぶ児童やかっぱのお腹に頭を入れて、ボールが落ちてくるのを見たり、埋まったりして遊ぶ児童もいました。 |

【病院訪問教育】

| 「コロコロゴー」 | 枠の中にボールを敷き、その上に板を置いて乗ると、前後左右に動くことができます。普段、車椅子では感じられない左右への動きや回転が楽しめます。スロープを設置することで、車椅子でスムーズに板の上に移動することができました。車椅子から降りて乗ることもでき、一人ひとりが自分なりの方法で楽しめる活動になりました。 |

よねようの工夫

2016年9月30日 16時44分よねようの工夫

児童生徒の活動で使われている、教材・教具の一部を御紹介します。| ふんすい 送風機やボールプールでの遊びが好きな児童や、上からボールなどが降ってくる遊びが好きな児童がいました。そこで、「ぼうけんじま」の雰囲気に合わせて「ふんすい」のように、入れたボールが上に吹き出す遊具を作りました。大勢の児童が同時にボールを入れて楽しめるように、入れ口に漏斗を付けました。また、大きなボールプールを使ったことで、中でも外からでも遊ぶことができるようにしました。その結果、みんなでボールを入れる姿や吹き出し口に手を当てて風やボールが飛んでくるのを楽しむ姿、降ってきたボールの変化を楽しむ姿が見られました。 H28年7月 小学部 | |

| ぼうけんやま ダイナミックに体を動かして遊ぶことが好きな児童や、スリル、スピード感を味わうことが好きな児童がいました。そこで、ステージ上に設置したやぐらの上から、フロアまで一気に滑り降りる大型の坂を作りました。友達や教師と一緒に遊べるように坂の幅は広くし、複数人で乗って滑り降りる乗り物も用意しました。また、どの児童も楽しめるように、大型の坂の他に、ステージからフロアまで滑り降りる小型の坂も設置しました。その結果、笑顔で繰り返し坂を滑って遊ぶ姿や友達や教師と一緒に並んで滑ったり、乗り物に乗って滑ったりして遊ぶ姿、手足を広げたり、うつ伏せになったりと様々な滑り方をして遊ぶ姿が見られました。 H28年7月 小学部 | |

| めいろ 関わり遊びが好きな児童が多く、「ぼうけんじま」のテーマに合っていたことや、児童にとって経験のないものだったということから、この遊具を設定しました。「ぼうけんじま」の世界観に浸れるように、めいろに絵の具でペイントしたり、恐竜の絵を描いたりしました。さらに、めいろを直線ではなく、ぐねぐねと少し複雑な形にしたり出入り口を色々な場所に設けたりして、期待感を持って遊べるようにしました。活動の後半には虎のキャラクターを登場させました。その結果、友達同士で驚かせ合う姿や汗をかきながら繰り返しめいろを楽しむ姿、懸命に虎を退治する姿などが見られ、盛り上がっていました。めいろの中では、じゃんけんをして勝ったほうが先に通るなどやり取りも生まれ、めいろ遊びを通した児童の様々な関わりができました。 H28年7月小学部 | |

| 一人で焙煎作業が進められるようにするための工夫 コーヒー班のAさんはコーヒーの焙煎作業に取り組んでいます。市販の手回し焙煎機を使用していますが、ハンドルを上手に回さないと風防の部分がガタガタとガス台の上で動いてやりにくそうでした。金具とばねで五徳に固定することで作業がやりやすくなりました。 また、焙煎後の冷却を一人でできるように、ドライヤーを冷風にセットし台の上に固定しました。さらに手元でドライヤーの電源を入れたり切ったりできるように写真のようにスイッチを取り付けました。 H28年7月 高等部 コーヒー班 | |

| 石けん粉を「ふるい」にかける際の補助具 石けん班のBさんは、石けん粉を「ふるい」にかけ、より細かい粉にする作業を担当しています。粉が落ちる箱は小型の衣装ケ―スを改造して使用しています。また、ふるいの下部にローラーを装着し、凸凹の面を往復させる補助具を使っています。 以前はふるいにかけた粉が箱にたまると、次の工程に進むために粉を別の箱に移し替える作業がありました。しかし、石けん粉を飛散させてしまうなどの問題がありました。そこで、全て箱を同じ大きさにし、ふただけを交換すれば良いように改善しました。作業の流れもわかりやすくなり、より効率のよい作業ができるようになりました。 H28年7月 高等部 石けん班 | |

| 粘土を切るための補助具 陶工班では、土練機でつくった円柱状の粘土を半分に切る作業をします。これまでの補助具は粘土切りのワイヤーを溝に通すタイプでした。今年粘土切りを担当しているC さんは、その溝に通すことが苦手で、途中で引っかかってしまうことが多くありました。そこで、溝に通すことなくレールの上を滑らせるタイプの補助具を試作しました。 実際に使用したところ、うまくいくことも多いのですが、レールからワイヤーが浮いてしまうことがありました。今後レールの角度を調整したり、ワイヤーを引くタイプを試作したりして改良したいと思います。 H28年7月 高等部 陶工班 | |

| ポケットの口縫いをするための補助具 縫工班ではリバーシブルバッグを作っています。表面と裏面どちらにもポケットをつけるのですが、Dさんはそのポケットの口縫いを担当しています。 ミシンをまっすぐ縫うことが難しかったので、写真のように型紙にしっかり貼り付け、またまっすぐ縫えるよう両側にガイドをつけました。縫い初めの位置が分かるように、型紙に線が引いてあります。このような補助具を用意したことで手順を理解し、自分から自分で分かって取り組むことができるようになりました。 H28年7月 高等部 縫工班 | |

| サンダー掛けの際に木材を固定する補助具 サンダ―掛けを担当しているEさんは、力が強くないので、両手でサンダ―持って作業に取り組みます。片手で部材を押さえ、もう片手でサンダーを操作するのがなかなかうまくいかないようでした。そこで、サンダ―を掛けている間、部材が動かないように固定すると、サンダ―を両手で持ってでも取り組めるのではないかと考えました。 補助具を用意したところ、サンダ―掛けをしている間は部材が動くことなく、端から端まで丁寧に磨くことができました。 H28年7月 高等部 木工班 | |

| 顔を上げて活動するための書見台 Fさんは首の力が弱く、下を向いていることが多かったのですが、書見台を使うことで顔を上げて活動できるようになりました。カレンダーで予定を確認したり、シールを貼ったり、また、複数の物が並べられた中から選択したりと、様々な活動に使っています。Fさんにとって、学習のときの必需品になっています。 H28年7月 病院訪問教育 | |

よねようの工夫 28.1

2016年1月14日 18時41分よねようの工夫

本校の活動で役立てている、教材・教具の一部を紹介します。| おまつりやぐら | |

| | |

| 高さ180㎝ほどのやぐら。手掛かり足掛かりを付けた坂(ロッククライミング)を登ったり、マットへ飛び降りたりして遊ぶ。坂は急な坂と緩やかな坂の2つがある。さあ、頂上目指してファイト一発!マットへジャンプはスリル満点、足を広げてポーズを決めながらジャンプする強者も。「レッツ、パラグライダージャンプ!」 小学部 | |

| おまつりぱっくん | ||

| | ||

| キャラクター「まつりちゃん」が大きな口を開けている「おまつりぱっくん(的)」に向かって送風機でボールを飛ばして遊ぶ。口に入ったボールは、下に付いた筒から出てくる。ボールが勢いよく飛んでいく様子にリピーター続出! 小学部 | ||

| おまつり坂 | |

| | |

坂をキャスターボードで滑り降りて遊ぶ。坂は幅広で傾斜は緩やか、登るコースもあるため、車椅子のままでも上ったり、滑り降りたりして遊ぶことができる。一人で滑ったり、友達と一緒に滑ったり、さあ、スピード感を味わおう!「3、2、1、スタート!」 小学部 | |

| 木材の側面にサンダー掛けをするための補助具 | |

木材の角を丸くするために側面を磨くときに使用しています。角に丸みを付けるために、補助具に木材を入れて、手前と奥に倒すことで、一定の傾斜を保ちながらサンダー掛けをすることができます。 中学部 木工班 | |

| リバーシブルバッグの表地と裏地を縫い合わせるための補助具 | |

表布と裏布の縫い合わせをする際に使用している補助具です。布を台紙に貼り、両側に付けたガイド内に台紙をセットしてミシンをスタートさせると、まっすぐに縫うことができます。 高等部 縫工班 | |

| 木材の面取りするための補助具 | |

木材の面取りの工程用に開発した補助具です。作業台の下方、木材の面取りができる位置にトリマーを固定しました。その部分に木材を通過させることで安全に面取りを行うことができました。作業台については作業に取り組みやすいように傾斜をつけています。 高等部 木工班 | |

| 花笠とばし | |

送風機を上方に向けて空気を送り、その上にポリ袋を載せて膨らませたり、風船を置いて空中を泳がせたりして楽しみます。風船にひもを付けて握って放ったり、数個の風船の固まりを空中に浮かばせたりしました。一人ででも、みんなが輪になってでも、見て、触って楽しめる教材です。 病院訪問教育 | |

| 花笠ゲーム | |

手前のひもを少し引けば画面中央部(教材後方)のかごが傾き、ボールが落下してスマートボールのように転がります。また、ひもを引くと同時に、花笠音頭のメロディが流れ、「花笠ゲーム」の看板の上にある花笠が回るようにスイッチを取り付けています。 ボールはピンに当たりながら転がり、最後は三つのいずれかのボックスに落ち、落ちるとそれぞれのボックスのイラストや写真にちなんだ音や音楽が流れ、それぞれのメダルが貰えるというゲームです。 どのボックスに入るかゲームそのものを楽しむ、ボールが落ちる音や音楽を聞いて楽しむ、花笠が回るのを見て楽しむ、ボールの動きを目で追って楽しむなど色々な楽しみ方があります。 ボールはよく跳ねる100円ショップのイボイボのゴム製のボールを使いました。 病院訪問教育 | |

| | |